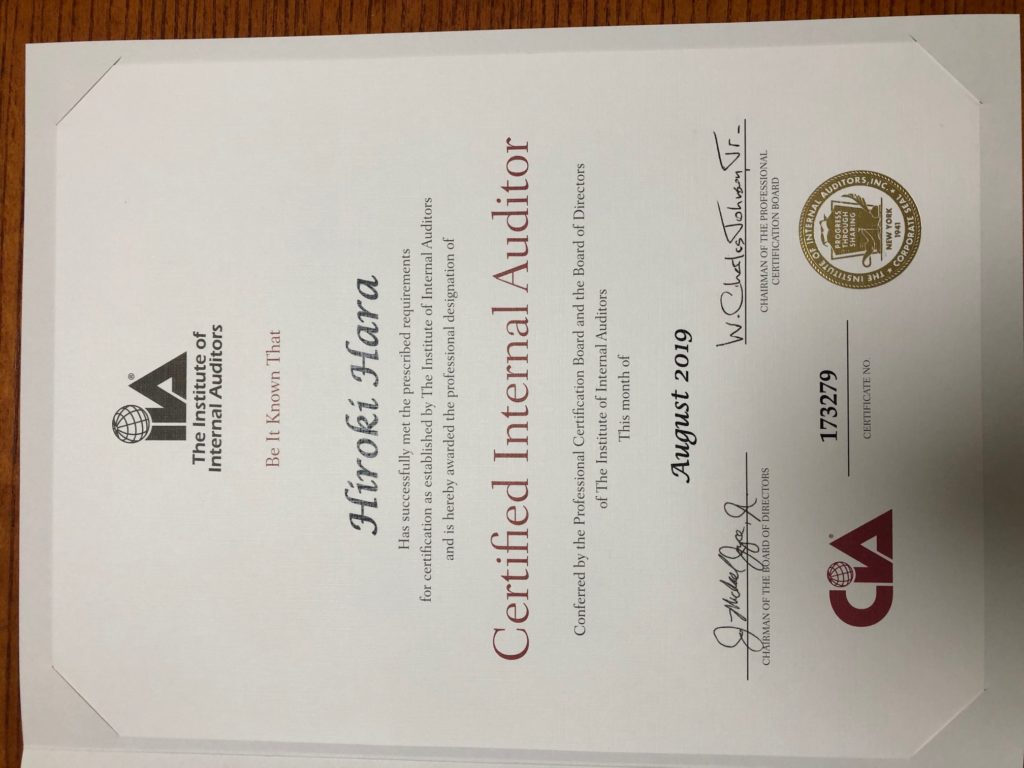

昨日、予定していた通り、CIA(公認内部監査人)の認定証が届きました。

法人企業様への、より質の高い支援を目指して参ります!

取り急ぎ、ご報告させていただきます。

東京多摩地域で主に国際業務を取扱う行政書士

昨日、予定していた通り、CIA(公認内部監査人)の認定証が届きました。

法人企業様への、より質の高い支援を目指して参ります!

取り急ぎ、ご報告させていただきます。

昨日、公認内部監査人(CIA)認定試験3科目のうち、最後のPartⅢの試験に合格し、来月末ころに、CIAに認定される見込みとなりました。

このCIA(Certiied Internal Auditor)という資格は、米国の内部監査人協会(IIA)が行っている内部監査に関しての国際資格です。

今後は、行政書士として許認可面での支援のほか、法人の内部監査の面でも、お手伝いできるようになります。

取り急ぎ、ご報告させていただきます。

前回まで、定款の作成についてご説明いたしました。今回は、作成した株式会社の定款の認証についてご説明いたします。

まず、認証とは、一定の行為が正当な手続きによってなされたことを、公の機関が証明することです。株式会社の定款に関しては、公証人の認証を受けなければ、その効力を有しないとされています。つまり、必ず認証を受けなければいけません。

場所としては、株式会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人が行うこととされています。公証人は公証役場にいます。その公証役場は各都道府県内に複数個所ありますので、管轄内であればどの公証役場へ行っても定款の認証を受けられます。

今回は、電子定款ではなく、書面により定款を作成した場合につきご説明いたします。

次のような流れで認証を受けます。

定款認証の日に公証役場へ持参する書類としては、下記のようなものとなります。

ここまで数回にわたり、株式会社の設立について、説明して参りました。

次回からは、NPO法人の設立についてご案内いたします。

今回は、定款への記載事項について、残りの項目についてご説明いたします。

まずは、事業年度についてです。事業年度とは、会社の決算の計算期間をいつからいつまでにするかの期間のことです。これは、定款の任意的記載事項ですので、必ず記載しなければいけないわけではありませんが、会社の計算の区切りでもあり、役員の任期にもかかわる事項ですので、できれば定款に記載したほうが良いです。

設定は原則自由ですが、会社の決算期と営業面での繁忙期が重なってしまうと多忙になったりしますので、簡単に、多くの会社が設定しているように4月1日から翌年3月31日と決めて良いのか、検討することが大切です。

もし、資本金を1,000万円未満で設立した場合には、消費税が2期免税となりますので、1期目をできるだけ満一年に近い設定にすれば、免税期間が長くなります。

また、最初の事業年度の始期は会社設立日になりますので、「最初の事業年度」も記載しておいたほうがよいでしょう。

次に、発起人の氏名又は名称及び住所についてです。これらは、定款の絶対的記載事項です。設立の際して割当てを受ける株式の数、出資金額の額も記載します。

現物出資をする人がいる場合には、現物出資をする旨を記載する必要がありますので、出資する財産を特定します。例えば、不動産や自動車などです。

最後は、発起人の署名又は記名押印についてです。

定款は、作成者である発起人の全員が署名して、又は記名押印する必要があります。

ここまで、3回にわたり、定款への記載事項について述べてまいりました。

次回は、定款の認証についてご案内いたします。

今回も前回に引き続き、定款への記載事項のうち、いくつかをピックアップしてご説明いたします。

まずは、公告についてです。公告とは、特定の事項を広く一般に知らせることです。広告とは違います。株式会社は公告義務を負っていますので、会社に一定の変更が生じた場合、公告しなければいけません。

公告の方法については、定款の任意的記載事項ですから、必ずしも定款に定めなければいけないわけではありませんが、会社登記の際に必要な事項ですので、できれば定款に定めておくほうが良いです。

公告の方法には3つあります。

公告方法を定款に定めていない場合、「官報」での方法となりますので、日刊新聞紙又は電子公告にする場合は、そのことを定款に記載することになります。

次に発行可能株式総数についてです。これは、定款の絶対的記載事項です。しかし、発起設立の場合には、株式会社の成立の時(設立登記時)までに、発起人全員の同意による定款変更によって定めれば大丈夫です。

次に株式譲渡制限についてです。身内や仲間内だけで会社を経営していく場合、外部の第三者が株主になることを防ぐために、この事項を定款に定めておくことができます。相対的記載事項となります。

株式会社は、発行する全ての株式に関して、譲渡によって取得するにはこの株式会社の承認を要することとすることができます。譲渡承認機関は、原則として株主総会とされていますが、定款で別段の定めとすることも認められています。例えば、取締役会、代表取締役などです。

次に、機関についてです。株式会社は最低でも株主総会と取締役1名以上を置かなければいけませんが、定款に定めることにより、その他の機関を置くことができます。前々回にご紹介したような機関を、法律上許される範囲で定めることができます。

また、株主総会に関しては、招集方法、議長、決議方法、議決権の代理行使、議事録などについて記載することになります。これらは、相対的記載事項又は任意的記載事項ですので、必ず定款に記載しなければいけないわけではありません。

取締役については、員数、資格、選任方法、任期等を記載します。取締役の資格は、全ての株式に譲渡制限を設けている非公開会社においては、株主に限定することもできます。取締役の選任は、原則、株主総会の普通決議で行うものとされています。取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされていますが、定款に定めることにより短縮することも可能です。

尚、取締役会設置会社の場合は、取締役会を設置することを定款に記載します。

次回は、定款の記載事項について、残りの項目をご案内いたします。

今回は、定款への記載事項のうち、いくつかをピックアップしてご説明いたします。

まずは商号についてです。商号は定款への絶対的記載事項の一つです。

商号とは会社の名前です。株式会社は商号を一つ定めなければならず、「株式会社」という文字を必ず用いなければいけません。事業を複数行う場合であっても、商号は一つだけです。

また、「同一商号・同一住所」の会社は、たとえ異なる目的であっても認められませんので、既に同じ会社名の会社が同じ住所で登記されていないかを、あらかじめ本店を管轄する法務局に確認しておくことが大切です。更に、商号の登記に用いることができる符号等の制限もありますので、注意が必要です。

尚、会社が海外での活動を計画している場合、定款の記載の中で、商号に続けて商号の訳文を書いておくこともできます。例えば、「当会社は、○○○株式会社と称し、英文では、○○○ Co.,Ltd.と表記する。」などと記載することも可能です。

次に目的についてです。

会社の目的とは、会社が行う事業のことです。株式会社は、定款に定めた目的(事業)についてのみ、業務活動をすることができます。定款に定めていなければ、その事業を営むことができないという事です。

目的は、定款の絶対的記載事項の一つであり、会社の登記事項でもあります。記載方法には一定のルールが定められていることもあります。例えば、許認可が必要な事業については、記載方法が指定されていることがあります。事前に許認可に関連する役所に確認しておきましょう。

定款に記載する際、一般的に、目的の最後の項目には、「前各号に附帯関連する一切の事業」と入れておきます。

次は、本店所在地についてです。

本店所在地も、定款への絶対的記載事項の一つです。定款に記載する本店所在地は、最小行政区画である市町村と特別区までで大丈夫です。同じ行政区画内での本店の移転の場合、定款を変更する必要がないというメリットがあります。

尚、支店の所在地は、定款への記載は必要とされていません。

次回も引き続き、定款への記載事項のうち、いくつかをピックアップしてご案内いたします。

今回は、会社設立の手続き際の最初にすべき事、定款の作成についてご説明いたします。

まず、定款とは、会社(法人)の目的、組織、活動等についての規則を記載した書面のことです。会社の設立には、必ず定款を作成する必要があります。

定款は、発起人が作成して、株式会社の場合は公証人の認証を受けなければいけません。

定款の形式としては、A4の用紙に横書きで記載して、表紙、本文の順に書いていくのが一般的です。定款は、発起人全員が署名又は記名押印しなければいけません。普通、定款は3部作成して、1部が公証役場保存用、1部が会社保存用、もう1部を設立登記申請の時に法務局に提出します。

次に、定款への記載事項についてですが、これには、必ず記載しなければいけない絶対的記載事項と、定款に記載しなければ効力が発生しない相対的記載事項、定款に記載するかは当事者の任意である任意的記載事項があります。

絶対的記載事項は、次のようなものです。絶対的記載事項の一つでも欠けている定款は無効です。

一方、相対的記載事項には、次のようなものがあります。定款に記載して初めて効力が発生する事項です。

また、任意的記載事項には次のようなものがあります。

次に、定款の構成についてですが、一般に次のような章立てにしますが、原則は自由です。太字になっている項目は、絶対的記載事項ですので、必ず記載しなければいけません。

第1章 総則 ⇒ 商号、目的、本店所在地、公告方法など

第2章 株式 ⇒ 発行可能株式総数、株券発行の有無・種類、株式の譲渡制限、基準日など

第3章 株主総会 ⇒ 招集手続き、決議の方法など

第4章 取締役 ⇒ 員数、選任方法、任期など

第5章 計算 ⇒ 事業年度など

第6章 附則 ⇒ 発起人の氏名又は名称・住所、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額など

次回は、定款への記載事項につき、もう少し詳しくご説明いたします。

今回は、株式会社の機関設計についてご説明いたします。

機関設計とは、株主総会とか取締役会とかの機関を設計する(備えておく)ことです。会社法においては機関設計の選択の自由がかなり認められています。

まず、機関設計を決めていく際に、次の点を検討してみましょう。

①公開会社にするか、非公開会社にするか

発行する株式全部について譲渡制限をつけている会社を非公開会社と呼び、それ以外の会社を公開会社と呼びます。譲渡制限とは、株式の譲渡について会社の承認を要する旨を定款に定めることです。家族経営などの小規模閉鎖的な株式会社において、株主が誰であるかが重要ですので、株主となる者の選別を可能とするために、非公開会社とすることができます。

②取締役会を設置するか、設置しないか

株式会社は取締役を置く必要がありますが、取締役会の設置は任意です。

③大会社にするか、大会社にしないか

大会社とは、資本金が5億円以上の会社、または負債額が200億円以上の会社のことです。

次に、機関設計におけるルールを抜粋してご案内いたします。

非公開会社の場合、下記のような機関設計が可能です。

繰り返しになりますが、機関設計を考える場合、上記①から③について検討することが大切となります。

次回は、定款の作成についてご案内いたします。

今回は、株式会社設立の手続きについて、発起設立と募集設立に分けてご説明いたします。

まず、発起設立とは、株式の全部を発起人が引き受けて会社を設立する方法です。発起人とは、株式会社の設立を企画して設立手続きを進めていく人のことです。つまり、自分や仲間内だけで出資して、会社を作ることです。

一方、募集設立とは、株式の一部を発起人が引き受け、残りについては他から引受人となる者を募集して会社を設立する方法です。この方法でも、発起人は必ず1株以上引き受けなければいけません。つまり、自分と仲間内だけでなく、広く一般からの出資を募るもので、大きな資金で事業を行いたい場合はこの設立方法が向いているといえます。

発起設立と募集設立を比べた時のもう一つの違いは、募集設立の場合には、発起人及び設立時募集株式の引受人で行う創立総会というものが組織されることです。創立総会は、募集設立における設立の手続き中の、会社の最高意思決定機関となります。

次に、発起設立の場合における、株式会社設立手続きの流れは以下の通りです。

募集設立の場合は、⑤出資の履行が行われた後に創立総会が開かれ、その中で設立時取締役等の選任が行われます。

次回は、株式会社の機関設計についてご案内いたします。

今回からしばらく、会社設立、特に株式会社の設立についてご説明して参ります。

まず、会社の種類についてですが、現在の法律(会社法)では、株式会社と持分会社を設立することができます。

持分会社は、合名会社、合資会社、そして合同会社に分かれます。これは、出資をした人(社員と呼びます)が会社の債権者に対して、どういう責任を負うのかによって決められています。出資した額に限らず無限に責任を負う(無限責任)のが合名会社、出資した額に限って責任を負う(有限責任)のが合同会社、無限責任と有限責任が混在しているのが合資会社となります。

一方株式会社は、出資した人(株主)が自分が出資した額までしか間接的に責任を負わない会社です。つまり、出資した額が責任の上限となります。

ここでは、今後、株式会社の設立についてご説明いたします。

大まかな流れとしては、①定款の作成、②公証役場で定款認証、③出資金の払い込み、④設立登記、となります。設立登記により、会社が設立したことになります。

そして、発起設立の場合と募集設立の場合とでは、すこし手続きが違ってきます。発起設立とは、自然人や法人などの発起人のみの出資により会社を設立することです。一方募集設立は、発起人のほか出資の引受人を募集して会社を設立することです。

次回は、発起設立と募集設立の手続きについて、ご案内いたします。